|

IL COMPLESSO DI PEEPERKORN ovvero L'ARTE DI NON DIRE NIENTE

È proprio delle menti eccelse far capire

molte

cose con poche parole: le menti anguste hanno il dono di parlar molto e non dire nulla.

C’è

un personaggio ne La montagna

incantata o magica che

dir si voglia (1924) di Thomas Mann, che è un ricco olandese

delle colonie, un uomo di Giava, un piantatore di caffè. Si

chiama (spero di pronunciarlo bene) Peeperkorn e ha il dono - dice Mann

- di parlare senza dire niente. Certe volte le sue frasi non sono

neanche pronunciate.

Peeperkorn si esprime sciorinando frasi come queste:

«Signori... bene. Tutto bene. Chiuso, e non parliamone più. Ma prego di considerare e di non trascurare, nemmeno un istante, che... Ma lasciamo questo punto. Ciò che spetta a me di dire non è tanto questo quanto piuttosto e soprattutto che abbiamo l'obbligo... che ci è imposto l'imprescindibile... ripeto e metto in rilievo questa parola... l'imprescindibile dovere di... No! Nossignori, non così! Non già che io... Sarebbe grave errore pensare che io... Chiuso, signori, chiuso e liquidato. So che in tutto ciò siamo d'accordo. Dunque: veniamo all'argomento!» Non aveva detto un bel niente, commenta Mann, ma la sua testa aveva senza alcun dubbio un aspetto così importante, la mimica e i gesti erano stati talmente decisi, penetranti, espressivi che tutti credevano di aver udito cose notevolissime. Salvo il caso in cui le frasi siano il frutto di una mente labile dal punto di vista psichico, io penso che la capacità di parlare, e in certe occasioni anche a lungo, senza dire assolutamente niente sia un virtuosismo sofisticato, una tecnica raffinata, insomma una vera e propria arte. Ed è talmente sofisticata e raffinata quest’arte che non esiste nemmeno, per quanto mi risulta, una figura retorica a rappresentarla: c’è la preterizione, dal latino «praeterire», letteralmente «andare oltre», «tralasciare», figura di pensiero che consiste nell’esprimere la volontà di non dire quello che in realtà si sta dicendo – come nelle frasi: «Ho una sete che non ti dico», «È inutile sottolineare la gravità della situazione». Se la preterizione è contemplata nei manuali di retorica, non si dà tuttavia una figura che sia il suo contrario, il suo rovesciamento: dire qualcosa in realtà per non dire niente. Di quest’arte sono maestri personaggi noti, molto in vista, di quella che i situazionisti chiamano «la società dello spettacolo», personaggi fra cui spiccano, com’è facile intuire, per la loro attitudine comunicativa al vago, all’astruso, al nebuloso, all’incomprensibile, allo sfuggente, i politici. Si dice di solito, è un luogo comune, che per fare i politici bisogna essere prima di tutto diplomatici. E questo credo sia vero perché come affermava William James Durant (1885-1981), filosofo e scrittore statunitense, «metà dell'arte della diplomazia consiste nel non dire nulla, specialmente quando stiamo parlando». Un’altra figura che brilla nell’arte di non dire niente, sia pure tenendo conto, va da sé, dell’esistenza di apprezzabili eccezioni, è quella del giornalista, specie televisivo, che ha affinato le sue tecniche di censura e oggi sa perfettamente, come dice Umberto Eco, che, parlando troppo, e troppo forte, si finisce per non dire più nulla. Questo non dire più nulla attraverso il rumore è esprimibile in termini wittgensteiniani con la massima: «su ciò di cui si deve tacere, si deve parlare moltissimo». Nel Manuale minimo dell’attore (1997), parlando del grammelot, gioco onomatopeico che consiste nell’emissione di suoni che imitano la struttura sonora di una determinata lingua senza però pronunziarne parole reali, Dario Fo confessa che uno dei suoi sogni segreti è quello di riuscire, un giorno, a entrare in televisione, sedersi al posto dello speaker che dà le notizie del telegiornale e parlare, per tutto lo spazio della trasmissione, in grammelot. Scommetto, dice Fo, che nessuno se ne accorgerebbe e riporta questa comunicazione: «Oggi traneuguale per indotto-ne consebase al tresico imparte Montecitorio per altro non sparetico ndorgio, pur secministri e cognando, insto allegò sigrede al presidente interim prepaltico, non manifolo di sesto, dissesto: Reagan, si può intervento e lo stava intemario anche nale perdipiù albato - senza stipuò lagno en sogno-la-prima di estabio in Craxi e il suo masso nato per illuco saltrusio ma non sempre. Si sa, albatro spertico, rimo sa medesimo non vechianante e, anche, sortomane del pontefice in diverica lombata visito Opus Dei». Se di arte si tratta, quella di parlare senza dire niente, non possiamo dimenticarci allora coloro che di arte vivono e sull’arte speculano, nel senso filosofico del termine, cioè i critici d’arte. C’è un racconto di Dino Buzzati, intitolato appunto Il critico d'arte, in cui Paolo Malusardi, il critico più temuto sugli spalti dell'avanguardismo, nell'intento di scrivere un articolo per far spasimare d'invidia i colleghi, si getta a capofitto nella descrizione della personale del pittore Leo Squittinna. Convinto che per ogni cosa c'è il linguaggio adatto, Malusardi finisce per abbattere le ultime catene linguistiche e conquistare una sostanziale libertà. Il suo pezzo, quindici fogli di fitta scrittura compilati in un incalzante raptus, inizia così: «Il pittore di del dal col affioriccio ganolsi coscienziamo la simileguarsi. Recusia estemesica! Altrinon si memocherebbe il persuo stisse in corisadicone elibuttorro. Ziano che dimannuce lo qualitare rumelettico di sabirespo padronò. E sonfio tezio e stampo egualiterebbero nello Squittinna il trilismo scernosti d'ancomacona percussi. Tambron tambron, quilera dovressimo, ghiendola namicadi coi tuffro fulcrosi, quantano, sul gicla d'nogiche i metazioni, gosibarre, che piò levapo si su predomioranzabelusmetico, rifè comerizzando per rerare la biffetta posca o pisca. Verè chi...» Sembra quasi di sentire un grammelot di Dario Fo... Dopo aver riletto il suo pezzo, Malusardi, sfinito e rotto, quasi avesse preso un sacco di legnate, ma felice, improvvisò una danza di vittoria: «Per il demonio, questo sì, era genio», conclude Buzzati. Ma andiamo avanti nel nostro breve itinerario fra i cultori dell’arte di non dire niente. Tempo fa in una trasmissione radiofonica condotta da David Riondino e Stefano Bollani ho posto il problema dell’«indeterminatezza semantica» che caratterizza quasi tutte le canzoni italiane. In altre parole sollevavo il problema che i testi delle canzoni italiane, assunti come strutture narrative, non dicono niente, ovvero restano nel vago, nell’evasivo, nell’indeterminato appunto. E per dimostrare la mia tesi prendevo a modello la canzone cantata da Fred Bongusto Una rotonda sul mare (1978) di Migliacci, Faleni e Valleroni, che forse ricorderete inizia con questa strofa: Una rotonda sul mare / il nostro

disco che suona /

vedo gli amici ballare / ma tu non sei qui con me / eccetera eccetera. Ora io facevo notare che il testo, dal punto di vista semantico, non ci dice niente di ciò di cui sta parlando, non sappiamo ad esempio di quale rotonda si tratta, si dice genericamente una rotonda, ma dov’è questa rotonda, in che località? È sul mare Adriatico, sul mare Tirreno, su un lago? Non lo sapremo mai. E ancora: qual è il nostro disco che suona? Di che tipo di musica si tratta? È un rock, un twist, una samba, un cha cha cha, un lento? Che suona, va bene, ma come suona? È un disco dentro un juke-box, o c’è un disc jockey che lo aziona, o viene trasmesso da una radio? Anche qui niente, si brancola nel buio. Vedo gli amici ballare. Ma quali amici? Sono Mario, Giovanni, Teresa, Filomena? E cosa fanno nella vita questi amici, sono colleghi di lavoro del narratore, e come si sono conosciuti. Di nuovo niente, mistero. E cosa ballano? Sarebbe importante, per decodificare il testo, sapere che tipo di ballo stanno ballando questi amici. Ma tu non sei qui con me. Ma tu chi? Chi è la donna a cui si rivolge il narratore, sempre ammesso che si tratti di una donna, e come si chiama, quanti anni ha, di che colore sono i suoi occhi, è alta, bassa, eccetera. Tutti particolari che non è dato conoscere, e che per questo lasciano perplessi il lettore-ascoltatore. Come pure ci sfugge il significato di quel qui evocato nel testo, buttato lì senz’alcuna ulteriore specificazione. Qui dove? Dove si trova il narratore? In quale città? È a casa sua, in un bar, in un parco, in un ufficio pubblico. Niente, il testo non ci dice assolutamente niente. E potremmo andare avanti così, facendo le pulci alla tenuta semantica del testo integrale di Una rotonda sul mare. Dunque, come si vede, fra coloro che, a volte inconsapevolmente, praticano l’arte di non dire niente, possiamo a buon titolo annoverare anche i cantanti. E gli scrittori? Possiamo includere fra i cultori dell’arte di non dire niente anche questa non ben risolta categoria sociologica? Dico non risolta pensando a Giorgio Manganelli che definisce lo scrittore «colui che è sommariamente, eroicamente incompetente di letteratura». Qui il terreno si fa un po’ più scivoloso. Come sempre, è buona norma evitare estreme generalizzazioni. Certo è che in alcuni casi, si pensi alla corrente etichettata come teatro dell’assurdo o alla letteratura del nonsense, il non dire niente, cioè il voler non trasmettere informazioni né presentare i problemi o i destini di personaggi né esporre tesi o discutere ideologie, e cose del genere, costituisce per gli autori appartenenti a queste aree di ricerca una poetica intenzionale, voluta, perseguita. Più interessante, a mio avviso, è il caso di quegli scrittori che riescono a non dire niente senza volerlo, senza rendersene conto, malgré lui. «Ci sono certi scrittori», dice il perfido Karl Kraus, «che riescono a esprimere già in venti pagine cose per cui talvolta mi ci vogliono addirittura due righe». Detto questo, vorrei concludere il mio intervento leggendo le terzine finali di un sonetto scritto da François Le Lionnais (1901-1984), figura bizzarra di scrittore, matematico e scacchista, molto amico di Duchamp e fondatore insieme a Raymond Queneau dell’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle, Opificio di Letteratura Potenziale). Il sonetto s’intitola La rien que la toute la, che potremmo tradurre in italiano con La nulla che tutta la, sonetto composto senza utilizzare nomi, aggettivi e verbi: Là delle poiché voi, meno che per donde, quanto Dei quali colui né di sopra e finché - no dentro il dello e perciò - là ch'egli solo là. Ormai tu nel suo dunque! e tu bene gli tanto Ma grazie in allorché su quando essi da un po' Tu Tu Tu attraverso niente di cui ci fra. ___________________________

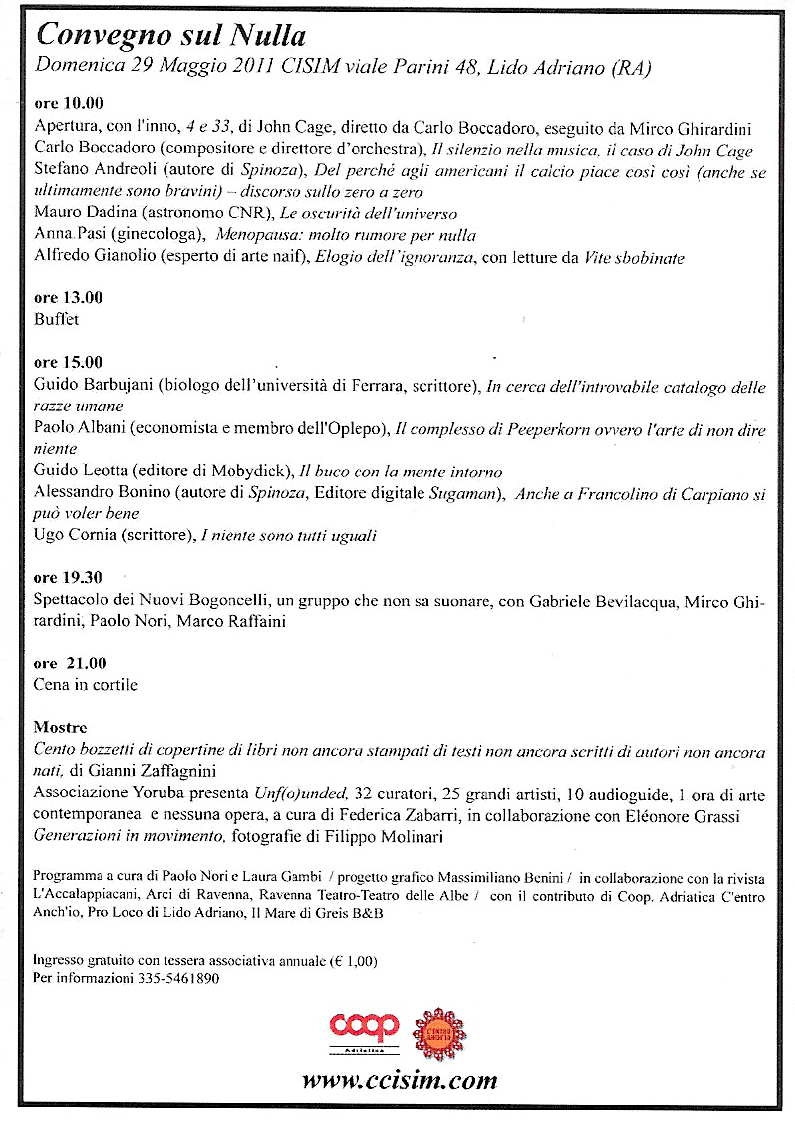

Relazione

tenuta al convegno sul Nulla curato da Laura

Gambi e Paolo Nori

svoltosi presso il CISIM

(Centro Internazionale

Studi e Insegnamenti Mosaico) di Lido Adriano (Ravenna) il 29 maggio

2011.

Per leggere una nota di Paolo Nori riguardante il convegno sul Nulla cliccate qui.   Da destra: Paolo Nori, Gessica Franco Carlevero, Giovanni Maccari e me medesimo.  Una sintesi di questo testo è stata pubblicata sul n. 4 del 2011 di Alfalibri, supplemento al n. 12 di Alfabeta2, p. 16.  Il mio intervento è citato nel libro di Anna Zuccaro Copywriting. La scrittura fatta dalle persone per le persone, libreriauniversitaria.it, 2015, pp. 39-40:   Sabato 15 dicembre 2012 si è svolto un secondo Convegno sul Nulla, a cura di Paolo Nori, nella Biblioteca della Salaborsa di Bologna dove ho tenuto una relazione intitolata: Come se niente fosse. ________________________

Riprendendo in parte il titolo di questo intervento, è uscito nel 2017 un mio libro intitolato Il complesso di Peeperkorn. Scitti sul nulla, edito da Italo Svevo Editore nella collana "Piccola Biblioteca di Letteratura inutile", ideata e curata da Giovanni Nucci. ________________________

HOME PAGE TèCHNE RACCONTI POESIA VISIVA |