Paolo

Albani

IL GROTRIANDESE

Fra i precursori

dell'antropologia culturale, la cui fondazione

come scienza autonoma si fa generalmente risalire al 1871, anno in cui

uscirono i lavori pionieristici di L.H. Morgan e E.B. Tylor, non sempre

viene ricordato il nome del polacco Stefan Norwid, un

esploratore audace, tedesco per parte di madre, un uomo dal fisico

asciutto,

alto non più di un metro e quarantadue centimetri, che pure

ostentava,

nonostante la statura poco lusinghiera (lo testimonia un suo ritratto

custodito

nel palazzo del Belvedere di Varsavia), uno sguardo altezzoso e un

ghigno

oltremodo insolente sforbiciato in mezzo al cespuglio ispido della

barba

rossiccia.

All'inizio del secolo XIX Norwid (che poco prima di morire ebbe

modo di conoscere Malinowski e d'intrattenere con lui un breve, ma

intenso

rapporto epistolare) scrisse un documento quanto mai interessante: un

diario

sugli usi e costumi degli abitanti delle Grotriand, una serie di isole

coralline situate nell'oceano Pacifico, in un lembo sperduto di mare

fra

le Filippine e la Nuova Guinea.

L'esploratore polacco fu uno dei primi a entrare in contatto

con i Grotriandesi, una popolazione negroide, organizzata in clan

esogamici

(il coniuge viene scelto al di fuori del proprio gruppo di parentela o

socioeconomico) matrilineari e, come tutte le popolazioni isolane che

vivono

in quell'area del Pacifico, dedita principalmente all'agricoltura

(tuberi),

all'allevamento (maiali, usati anche per sacrifici rituali) e alla

pesca

(soprattutto quella perlifera); un'altra attività praticata dai

Grotriandesi è la caccia agli uccelli le cui piume sono

impiegate

per decorazioni personali e in vere e proprie produzioni artistiche.

Con la sua spedizione, di cui facevano parte cinque membri (un

medico naturalista, tre mozzi e un cuoco), Norwid sbarcò a

Pukal,

la più appartata e minuscola delle isole Grotriand, il 21 giugno

del 1823 e vi soggiornò per circa quattordici mesi, accampato ai

margini del villaggio di una tribù che lo accolse

amichevolmente.

Gli indigeni di Pukal, che non avevano mai visto un bianco, dettero a

Norwid

il nomignolo di ghai kol, cioè «figlio della brace

incandescente», per via del colore rossiccio della sua folta

capigliatura.

Gran parte del diario di Norwid è dedicata a una minuziosa

descrizione del linguaggio dei Grotriandesi che, analogamente alle

parlate

degli indiani d'America e dei Papua, si basa su «un sistema di

articolazioni

spericolate, nasalizzazioni, stiramento di muscoli, toni rauchi, suoni

apicali, sillabe strascicate e note in falsetto alte soprattutto nella

seconda o terza sillaba».

Una delle caratteristiche più significative del linguaggio

grotriandese, osserva Norwid, è la sua estrema ambiguità,

la sua polisemia. Poiché uno stesso termine in grotriandese ha

molti

significati - ad esempio fratiak può significare

«stupido»,

«sagace», «mezzacalzetta»,

«stuzzicante»,

«chiacchierone», «perdigiorno»,

«irresistibile»,

«porco», «rubacuori», «pianta

grane»,

«ladro di serpenti», «pancia che gorgoglia»,

ecc.

- i Grotriandesi hanno una forte predisposizione verso i giochi con le

parole, atteggiamento che si traduce in una smisurata, assidua

creazione

di indovinelli, filastrocche, canti con doppi sensi, alcuni dei quali a

sfondo erotico.

C'è un canto molto noto nell'isola di Pukal, un canto

gestuale accompagnato da movimenti ritmici e grida improvvise, dedicato

a Mitrasil, dio della fecondazione. In grotriandese il termine mitrasil

significa letteralmente «Prendimi con dolcezza e fammi

tua»,

ma cambia completamente di significato qualora sia rivolto, in un

contesto

di vita quotidiana, a un consanguineo di sesso femminile; in

quest'ultimo

frangente, mitrasil indica una richiesta ben precisa, ovvero:

«Prendimi

la noce di cocco che sta ai piedi dell'albero».

La stessa espressione - «Padi ting gud foh»

- viene usata dai Grotriandesi in circostanze diametralmente opposte:

da

un lato essa significa «Ah, finalmente, eccoti qua!», nel

momento

in cui due individui s'incontrano in uno spazio aperto o dentro una

capanna;

dall'altro il valore semantico di «Padi ting gud foh»

si trasforma in: «Ciao, devo scappare, ci vediamo presto»,

quando due individui si congedano, al termine di una conversazione

svoltasi

in prossimità del mare, accompagnata dal fruscio melodico delle

onde.

Per dare risposte affermative i Grotriandesi sono soliti chiudere

gli occhi e sospirare, scandendo lentamente la parola lufigiac

che,

esibita in questo modo, equivale a un netto «sì»,

«d'accordo»,

«va bene»; per le negazioni, invece, i Grotriandesi si

comportano

altrimenti: restano con gli occhi aperti, guardando dritto in faccia il

loro interlocutore, e esclamano, rapidi e decisi, lufigiac,

così

da evitare ogni fraintendimento.

Una delle imprecazioni più diffuse fra i Grotriandesi

è «Pegh roa niat serli» che, pronunciata

puntando

il dito indice verso qualcuno, significa all'incirca «Che il

cielo

possa abbassarsi fino a schiacciarti la punta del naso». La

stessa

frase, detta allargandosi in un sorriso che lasci ben scoperta la

dentatura

frontale, bianchissima, e ponendo le mani sui fianchi, assume un altro

significato, e cioè «Che Lugim possa trasportarti

in

cielo e cullarti fra le sue braccia di nuvole», dove Lugim

è il dio grotriandese del vento, uno dio buono che aiuta le

persone

a sollevarsi, sia fisicamente che mentalmente.

«Ben presto ho scoperto a mie spese», annota Norwid

nel suo diario il 3 settembre 1823, «che bisogna fare attenzione

a rivolgersi a un Grotriandese con la frase "Nuga rid blanfesa".

Infatti, prima che il sole sia tramontato dietro il profilo delle

montagne

sempreverdi o del cono minaccioso dell'unico vulcano dell'isola o

ancora,

a seconda della visuale dell'osservatore, dietro la linea

dell'orizzonte

che unisce il cielo e il mare in un abbraccio struggente, la frase

significa

"Ti sei alzato bene, oggi?"; al contrario, dopo il tramonto, la stessa

locuzione "Nuga rid blanfesa" si veste di un contenuto

apertamente

ostile, poco affettuoso, e cioè: "Che fai ancora qui. Vattene a

dormire, fannullone!"»

«Un giorno», scrive Norwid il 7 aprile 1824,

«me

ne stavo seduto sopra una pietra, da solo, immerso non ricordo

più

in quali pensieri, all'ombra di un banano per mitigare i vapori del

grande

caldo, quando d'un tratto un piccolo grotriandese, seminudo, mi

passò

accanto di corsa e mi urlò: "Karilù, ghai kol".

Più

tardi chiesi a un anziano il significato della parola "karilù"

che non avevo mai sentito. Per tutta risposta, questi mi chiese se il

bambino

portava una piuma in testa, perché, se per caso non la portava,

si era semplicemente limitato ad augurarmi: "Buona giornata, figlio

della

brace incandescente!"; se invece aveva una piuma infilata fra i

capelli,

stretta da un laccio sottile, allora: "La parola karilù",

mi disse il vecchio ridacchiando sotto una lunga barba bianca cui erano

appese delle conchiglie a forma di spirale, "non si può

ripetere,

da quanto è sconcia"».

Prima di entrare in una capanna grotriandese è buona

regola

fermarsi sulla soglia della porta, battersi il petto due volte con la

mano

destra in segno di amicizia e chiedere a voce alta: «Puca lo?»

(È permesso?). A questo punto, dall'interno della capanna, vi

risponderanno

«Tet mua fri» (Avanti, prego) oppure «Tet

mua

fri» (Ripassate più tardi, siamo occupati), a seconda

che «Tet mua fri» sia seguito o meno da una leggera

eruttazione.

Lo stregone della tribù dell'isola di Pukal, quando deve

guarire qualcuno dall'influsso negativo degli spiriti, si cosparge il

volto

con una specie di cipria biancastra e indossa un gonnellino di piume di

cacatua, che gli nasconde appena un minuscolo perizoma; poi comincia a

recitare questa formula: «Abo hughi romta bu lapinaciò»,

danzando freneticamente intorno al poveretto, al suono ossessivo di un

tamburo, roteando in alto una lancia da cui pendono dei nastrini

colorati.

Il rito si protrae a volte per una giornata intera, fino a quando

entrambi,

lo stregone e il posseduto dallo spirito maligno, non cadono a terra

sfiniti

e vengono portati a braccia nelle rispettive capanne.

A proposito dello stregone della tribù dell'isola di

Pukal,

Norwid racconta questo episodio. Un giorno, al ritorno di

un'esplorazione

dentro una grotta situata ai piedi del vulcano, Norwid passò

vicino

alla capanna dello stregone e lo sorprese mentre ripeteva la formula

magica:

«Abo hughi romta bu lapinaciò». Era l'ora di

pranzo e, in un'enorme scodella di legno, lo stregone si stava

preparando

il sepikab, un piatto tipico grotriandese costituito da un

intruglio

di erbe aromatiche tagliuzzate fini e mescolate con una bevanda

liquorosa.

Le capanne del villaggio dove vive la tribù dell'isola

di Pukal sono disposte in modo da formare una figura ovale, e questo

non

a caso perché l'uovo è il simbolo grotriandese della

prosperità.

Ai bordi del villaggio, sparsi qua e là, ci sono dei magazzini

eretti

su palafitte. Nei punti estremi dell'ovale, s'innalzano poi due pali di

circa tre metri, intagliati magistralmente, identici in tutto e per

tutto

fra loro. Entrambi raffigurano la testa di un serpente con la lingua

biforcuta;

al posto degli occhi, il serpente ha due gusci di cocco spaccati a

metà,

dipinti di nero; dalla testa si allunga un corpo squamoso munito di

larghe

ali, simili a quella di un'aquila. Il palo posto a nord del villaggio

è

consacrato al dio della pazienza, «Perisol», che

è

anche il protettore, lo spirito custode della tribù; nel palo

situato

a sud, invece, i Grotriandesi venerano un altro dio, «Perisol»,

che impersona l'inarrestabile energia della natura, un dio

suscettibile,

capriccioso, che quando si arrabbia, per il minimo disappunto, rovescia

sull'isola terribili uragani e a cui, per placarne l'ira, a ogni cambio

di luna, i Grotriandesi offrono in sacrificio una scrofa vergine, il

cui

sangue viene cosparso sulla bocca del serpente.

La morale dei Grotriandesi, se così possiamo esprimerci,

s'ispira a un princìpio elementare, che possiede la forza

travolgente

e persuasiva di un aforisma zen: per un Grotriandese è

«bene»

(«otalim») tutto ciò che si accorda in modo

armonioso

al colore inconfondibile delle perle; è «male»

(«otalim»)

tutto il resto.

gennaio 2005

Una versione ridotta di questo racconto è uscita su il

Caffè illustrato, 24, maggio-giugno 2005, p. 12.

Per andare al sommario de il Caffè illustrato cliccate

qui.

_____________________________________

Il racconto è uscito anche in

La governante di Jevons. Storie di precursori

dimenticati, Campanotto 2007.

________________________________________

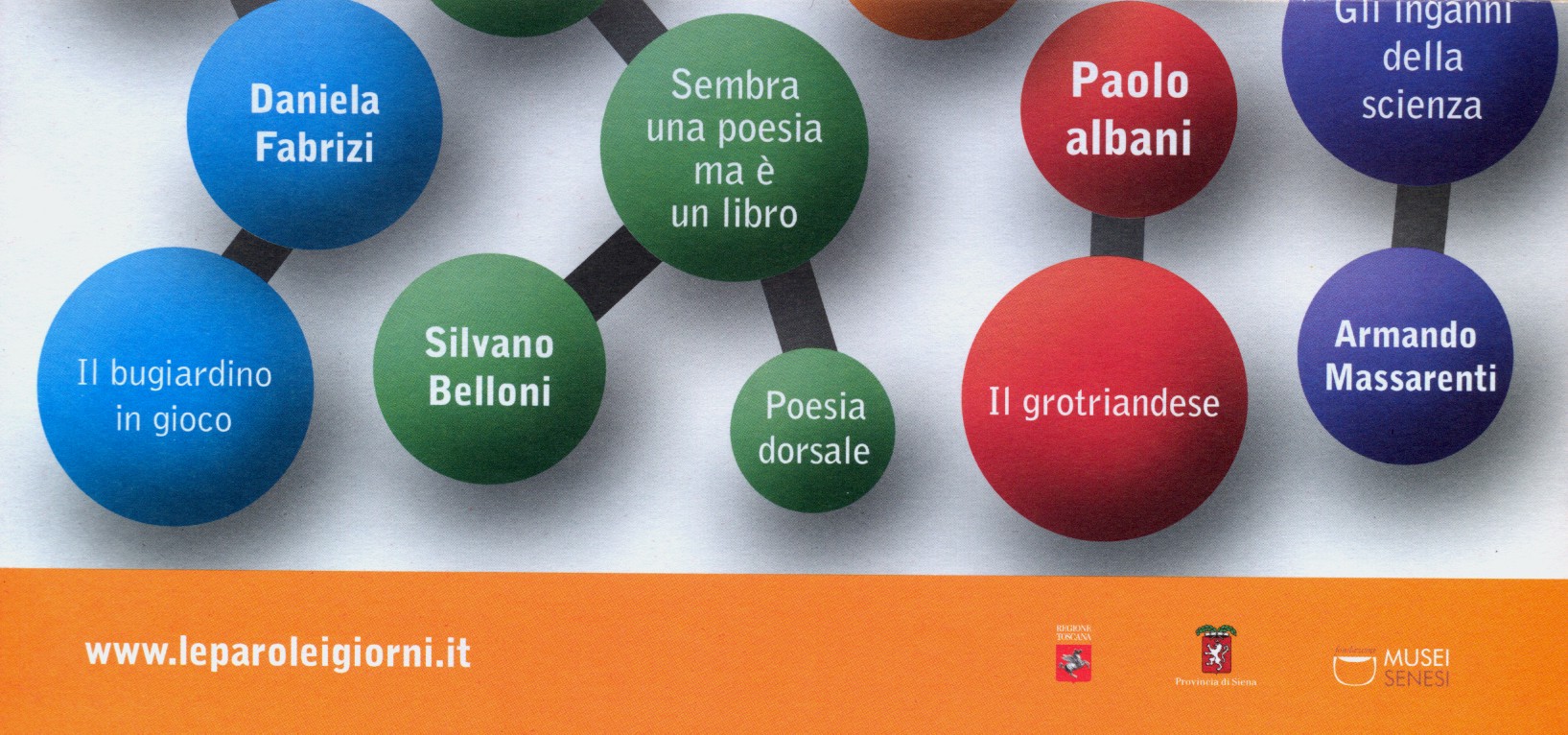

Sul linguaggio dei Grotriandesi

ho fatto un intervento

al Festival Le parole, i

giorni, a cura di Maria Perosino e Stefano Bartezzaghi, nella Sala minore del Teatro Politeama di

Poggibonsi

(Siena) il 16 aprile 2010.

HOME

PAGE TèCHNE

RACCONTI

POESIA

VISIVA

ENCICLOPEDIE

BIZZARRE ESERCIZI

RICREATIVI NEWS

|