|

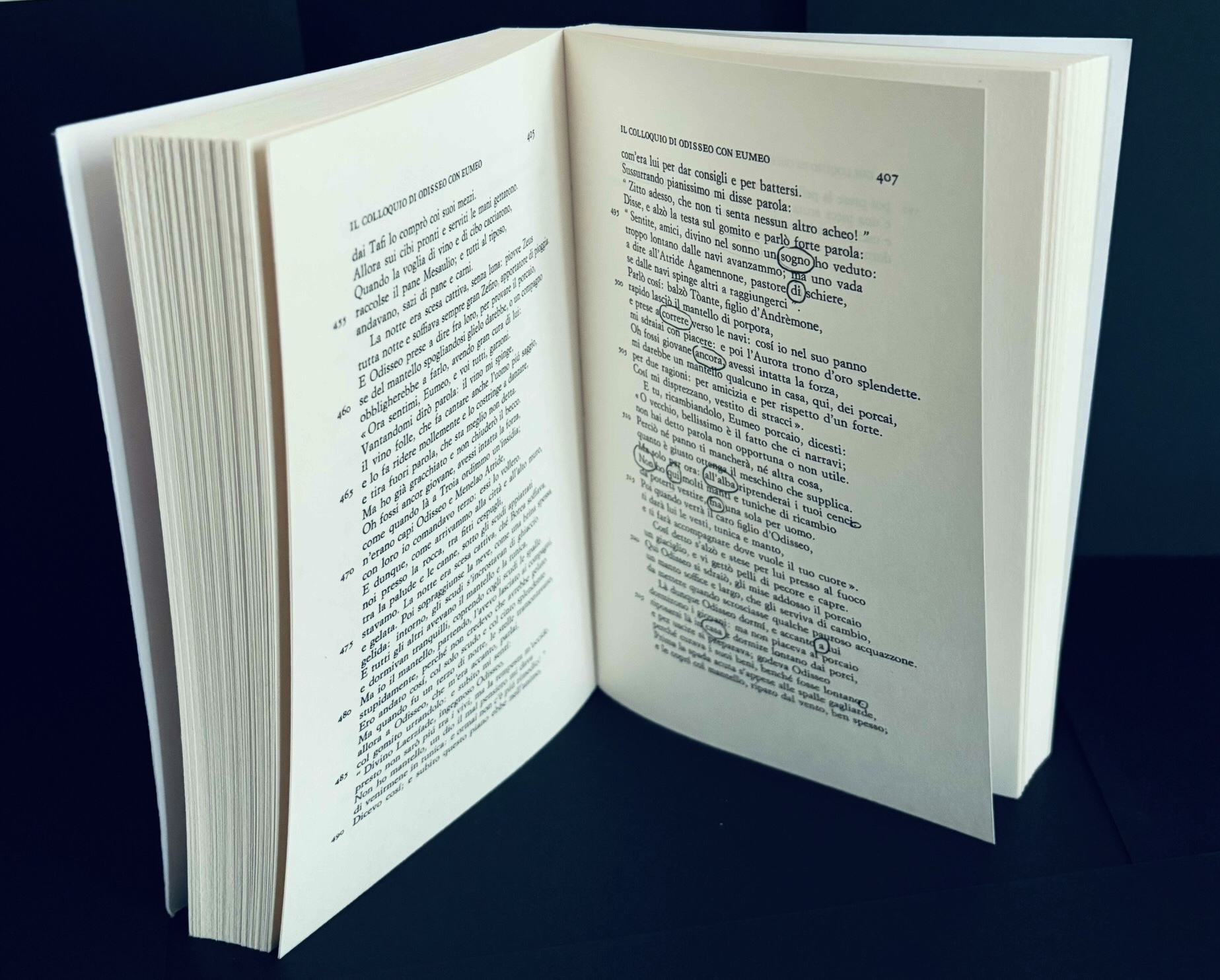

L'ODISSEA SI FA HAIKU, RITRAE I CARCERATI E RI-DIVENTA POESIA. CLASSICI SORPRENDENTI Il libro di Tommaso Spazzini Villa Autoritratti (con testi di Matteo Nucci e Saverio Verini, Quodlibet) è tante cose in una. Prima di tutto vediamo com’è costruito. Nel 2018 l’artista Spazzini Villa prende l’Odissea, nella traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, strappa le singole pagine, a una a una, e le consegna a 361 detenuti di diverse carceri italiane invitandoli a sottolineare, evidenziare o cerchiare alcune parole contenute all’interno del testo in modo da formare brevi frasi di senso compiuto. Qual è lo scopo di questa operazione? Dare voce all’inconscio e al vissuto di ogni detenuto, spiega Spazzini Villa, attraverso le parole di Omero. Alcune pagine restano vuote, non hanno alcuna sottolineatura rispettando così il silenzio di chi non ha trovato le parole per “autoritrarsi”. Ne nasce in primo luogo un libro d’artista, da godersi con gli occhi, del resto Spazzini Villa è un artista, le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. Autoritratti è da questo punto di vista una sorta di libro-oggetto, le pagine (più di 600) dei versi di Omero si trasformano, con l’intervento manuale dei detenuti, in una serie di pseudo-poesie visive che hanno una traccia di scrittura manuale, variamente colorata (nera, rossa, blu).  Un'immagine del libro di Spazzini Villa Autoritratti è anche un esercizio di letteratura potenziale. Sì, esattamente come quelli inventati e praticati dai membri dell’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle-Opificio di Letteratura Potenziale), una singolare consorteria di letterati e di matematici, dediti a esercizi basati su una regola (ad esempio scrivere un testo senza usare una lettera), fondata a Parigi nel 1960 da François Le Lionnais e Raymond Queneau, cui parteciparono, fra gli altri, Georges Perec e Italo Calvino. Al suo interno ogni testo, dunque anche l’Odissea, ha delle potenzialità inespresse, nascoste, che un demiurgo-artista-letterato ha la possibilità di far emergere. Ad esempio Raymond Queneau ha preso dei sonetti di Mallarmé (giudicati ridondanti) e vi ha applicato un procedimento da lui chiamato hai-kaizzazione (in altre parole una riduzione a haiku), ovvero vi ha cancellato tutte le parole mantenendo soltanto le sezioni in rima. È come se io prendessi l’inizio della Divina commedia, cioè le prime due terzine a rima concatenata, dopo di che isolassi le rime finali di ogni verso così da ottenere una nuova poesia: «Vita / oscura, / smarrita. / Dura / e forte / la paura». In questo modo, scrive Queneau in Segni, cifre e lettere e altri saggi (1981), «ottengo una nuova poesia che, parola mia, non è niente male e non bisogna mai lamentarci se ci regalano delle belle poesie»; inoltre è lecito dire che la restrizione illumina la poesia originaria e può contribuire alla sua interpretazione. È ciò che hanno fatto i detenuti cui Spazzini Villa ha consegnato le pagine dell’Odissea con il suggerimento di hai-kaizzarle (per usare la terminologia di Queneau) e far venire fuori da quelle pagine un nuovo testo sintetico. Che sia un esperimento di letteratura potenziale è dimostrato dal fatto che l’esercizio può essere ripetuto su un numero (potenzialmente) infinito di altri testi, e di altri soggetti (studenti, operai, casalinghe di Voghera, ecc.). In effetti Spazzini Villa ha ripetuto lo stesso progetto nelle carceri inglesi usando (sembra con scarso successo) l’Ulisse di Joyce. Perché ha scelto l’Odissea? Nel testo omerico, sostiene Spazzini Villa, si trovano grandi collezioni di archetipi nate per tramandare i nostri stati d’animo, paura, amore, lontananza, disperazione. Un detenuto gli ha confidato (sembra di sentire Perec sgomento davanti alla pagina bianca, ostacolo superabile, per lui, solo con lo stimolo di una regola): «Se tu mi avessi dato una pagina bianca e una penna io non l’avrei mai scritta questa frase, è stato l’incontro con le parole di Omero che mi ha fatto vedere questa possibilità [potenzialità]». Ne sono nate frasi come questa: «sole, mare, luce, parole… lacrime, lacrime», o quest’altra: «Ti rispondo sincero: / Io non so / Più niente». Per un anno e mezzo, tutti i giorni, Spazzini Villa ha battuto a macchina una pagina della Divina Commedia, undici terzine, 33 versi. Nell’arco della giornata, su quella pagina ha sottolineato qualcosa, disegnando alla fine un mega autoritratto spalmato su quasi 580 giorni, non più attraverso le parole di Omero, ma stavolta con quelle di «padre Dante», come amava chiamarlo Joyce. Eh sì, perché gira e rigira torniamo sempre a Dante, forse il poeta più ricco di potenzialità. Tommaso Spazzini Villa Autoritratti Quodlibet, pagg. 367, € 22

«Domenica - Il Sole 24 Ore», N. 109, 20 Aprile 2025, p. IX. Per la versione in pdf di questa recensione cliccate qui.  Per andare o ritornare al menu delle mie collaborazioni alla «Domenica de Il Sole 24 Ore» cliccate qui. HOME PAGE TèCHNE RACCONTI POESIA VISIVA |